提起天河

相信不少人的第一印象是高楼林立

美丽繁华

作者:李程光

但也有不少街坊会好奇

旧时的天河

到底是什么样子的?

今天

天河君就带大家一起坐上时光机

回到建区之前的天河

重温这里从农田菜地

变为广州中心城区的故事

天河区前传

清代,广州出了城门东山口,就是农村,今农林上路、农林下路,就是20世纪80年代沙河公社的农林大队。再往东,就是杨箕村、天河村、石牌村、冼村,然后再往东就是东圃墟,是东圃公社的驻地。出东门往东北,顺着先烈路5公里可到达沙河墟,这是沙河公社的驻地。

天河区原来属于番禺县鹿步司范围内。

两个公社

在广州市天河区成立之前,天河地区指广州老城区东面,原来广州市郊区的沙河公社和东圃公社地域。当时,广州市郊区共有14个公社,四面环绕着广州市老城区,这是最靠近老城区东面的两个公社。

三双筷子

这里直到1986年全国第六届运动会(简称六运会)举办前大部分还没有被开发,放眼是大片的农田,中间有零零散散的鱼塘。那时,还没有广州大道,只有三条东西(东北)向的公路:先烈路、中山公路(今中山大道)、黄埔大道。三条公路都是两车道,细细的,就像在一大片菜地中摆下的三双筷子。

四片居民区

公路是泥沙路,两旁少见房屋,共连接起四个较大的居民区:

●先烈东路连接沙河墟,这是一个明清时期兴起的墟场,因出产沙河粉闻名,这里多酒楼食肆;

●中山公路则连接石牌岗顶,这里有华南师范学院(那时还没称大学,人们简称其为师院)和暨南大学,拐入五山路的尽头是华南理工学院、华南农业学院、广东省农科院等高校和科研单位;

●再往东则是东圃墟,这也是清代兴起的墟市,因靠近珠江,是农副产品的集散地;

●黄埔大道则连接员村工业区,这是1958年大跃进时期兴起的工业区,有广州绢麻厂、市二棉厂等9大轻工业企业,人数达三万余人。

那个时候的天河是这个样子的

竹竿上挑手表

1984年,社会生活比以前有了很大的改善,小部分先富起来的人家开始建起三层的楼房,购买电视机、电冰箱,但普遍人家生活水平还不高。那时候,人们把穿“的确良”视为时髦。娶妻要“四转一响”,即衣车、单车、手表、电风扇和收录两用机。迎亲队伍中,有人用长竹竿前后两人挑着用红绳子或彩带挂起来的手表,以及其他“转响”,以示高贵。

岑村的无公害蔬菜。

流动电影队

1987年石牌岗顶一带还很荒凉。岗顶最旺的是石牌东路,除农贸市场外,铺面也只有十家八家,中山三院那时只是一个两层的门诊部,摆放长条木凳。岗顶车站马路两旁也长满半个人高的马尾草。年轻女子出门到公交车站都要家人做伴相送。

每隔一季度,郊区的流动电影队就到各大队、工厂(如中山大道的广东邮电器材厂)和各高校、科研单位放映。观众要自带凳子到操场上观看,不用买票。沐陂大队的港澳同胞赠送一台黑白电视机,大队把它装在祠堂的墙壁上,社员都来观看。

20世纪80年代末的石牌

万人趁墟

每逢农历三六九日是墟日,趁墟十分热闹。

1983年恢复沙河墟市,墟址设在沙河顶十九路军坟场,曾一度出现过万人趁墟的兴旺现象。

珠江新城是菜田

1984年的珠江新城,还是一片菜田,遍布大小河涌和鱼塘,石牌、冼村的村庄都建在山丘上。这里是珠江的北岸,原是一片滩涂,1952始格筑大堤。江岸大堤是沙石铺砌,宽4米,但只能通行脚踏三轮车、不能道行汽车。

90年代的珠江新城

教授们过着农村人的生活

建国后,五山、石牌一带城市化程度较高,聚集了广州最多的高校和科研单位,有华南理工学院(今华南理工大学)、华南农学院(今华南农业大学)、华南师范学院(今华南师范大学)、暨南大学、广东民族学院(今广东技术师范学院)、中科院化学、地质、植物研究所、省农科院等28家,有大学科研区之称。

天河区是这样建立起来的

五山高校的教授和专家的呼吁

据当时参与筹建天河区的区委副书记、区长张树荣回忆:“大专院校、科研单位都集中在大河,天河这个地方过去是农村。农村管理体制不适应高教科研文化单位的管理,每一年“两会”这方面的意见最集中,问题比较多,再加上发展要靠科技,当时这一块优势没有发挥,所以要建新区,要把优势发挥出来。”

五山高校的教授和专家的呼吁引起了广州市委、市政府的高度重视,开始酝酿将这块地方从郊区分割出来,成立新市区。这成为成立天河区的社会基础。

1995年即将封顶的市长大厦。

联合调研组的报告

1982年3月,全国城市总体规划评议会在广州市召开。来自全国,尤其是先前已经扩容的北京、上海地的专家、学者们认为:自民国十年(1921年)广州建市以来,市区面积太小、人口密集太高,与经济发展和改善居民居住条件的需要很不适应,应该仿效北京、上海,适当扩大。

会议后,根据省委的指示,市委、市政府组织了联合调查组对在广州东面成立新区的事情进行调研。联合调查组经过深入调查研究后向市委、市政府提交成立新区的报告。该报告认为:设置新区是社会经济发展的必然趋势。

广州旧城区东面幅地广阔。沙河、五山、车陂、员村地区距离市区较近,并将建有新火车站、新体育中心及为其配备的一整套完善的规模较大的商业、贸易、办公、旅游、文化、娱乐等现代化的设施,区域的经济已基本形成或正在趋向于城市型经济,如继续维持目前郊区的行政建制进行管理,将不适应城市发展的需要。联合调研组的报告成为成立天河区的调研依据。

天河体育中心的兴建

全国第六届运动会(简称“六运会”)于1987年在广州召开。这是广州市第一次举办全国性的运动会,但广州原有体育场馆狭小、分散,设施落后,老城区内建筑已经基本饱和,很难找出一块较大的地皮,而城东被废弃的天河机场成为最佳选择。广州市委、市政府决定在废弃的天河机场兴建设施先进的大型体育中心作为六运会的主会场。

天河体育中心位于天河路,1984年兴建,1986年落成,占地58万平方米。主要建筑有体育场、游泳馆、体育馆三大场馆。体育场可容纳6万多名观众,还有许多附属建筑设施,为当时全国规模一流的大型体育场馆。

90年代的天河体育中心。

广州市委、市政府认管理天河体育中心地区不能用郊区农村的模式,而应用城市的管理模式,把这一带纳入广州市区。因此,体育中心在原天河机场遗址的兴建,直接促进了天河区的成立。

成立天河区办事处

1984年中,在上下一致的形势下,天河设置新区的条件已经成熟。

8月27日

广州市委组织部发出通知,组建中共广州市天河区工作委员会(简称区工委)和广州市人民政府天河区办事处(简称区办事处)。

9月8日

广州市委、市政府发出通知:“为了适应城市发展和加强天河地区社会主义建设的需要,市委、市政府决定成立中国共产党广州市天河区工作委员会和广州市人民政府天河区办事处,作为市委、市政府的派出机构,进行天河区的筹建工作,请各部门、各单位对天河区工委、区办事处的工作积极协助,大力支持。”

10月5日

广州市政府向市人大常委会提交《关于扩大市区范围和天河区、芳村区的区界问题的意见》的议案。

11月30日

获市人大常委会会议同意通过。

确定天河区的名称

最初新区叫什么名称,没有确定下来。市委、市政府调研的文章也用“五山、石牌、沙河一带高校和科研单位集中的地区”,或者用“五山、石牌、沙河、员村地区”,但都遭到否定。

1984年7月4日,全国一流的大型体育设施—全国六运会主场馆在原天河机场破土动工,并定名为广州天河体育中心。考虑届时党和国家领导人将在此出席六运会开幕式、闭幕式,全国各地的优秀运动员都会聚集在此,其影响不可估量。于是,某副市长提议将区名定为天河区,以提高其在全国的知名度,又够气派。提议获得一致同意,于是天河区这个名称就确定下来。

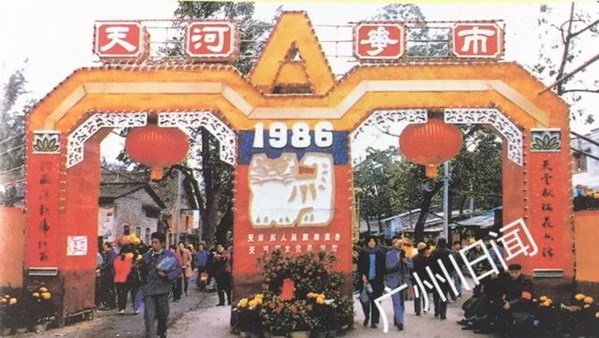

天河区首届花市。

扩大天河区面积

1984年最早规定的天河区面积并不包括沙河和东圃两个公社的全部,只是“五山、员村、石牌、沙河等地”,面积56.1平方公里。但天河区地域主要是由这两个公社组成。从这两个公社中割裂出四地独立成区,其余地区的干部群众意见很大。

1984年11月29日,广州市政府市长办公会议决定,为了便于行政管辖,会议同意把沙河区原未划入天河区的长、元岗、岑村、龙眼洞四个乡划入天河区。

1984年11月30日广州市第八届人大常委会第十次会议通过了广州市政府的提案,这样沙河和东圃两公社全部划入天河区版图,从当初面积56.1平方公里扩大到102.5平方公里。后来,又陆续增加登峰、西坑、杨箕、寺右、农林,以及渔沙坦、柯木塱、新塘三条弋管村,至2000年面积达147.7平方公里。

要把天河区建设广州市新中心城区

1985年,广州市委、市政府制定广州市城市建设总体规划,天河区是广州市向东发展的第二组团(广州的老城区为第一组团,黄埔区是第三组团),是广州市未来的城市中心。总体规划确立天河区作为广州市未来的城市中心区,体现了市委、市政府对天河区城市建设的高度重视。

1987年10月4日,天河区机关搬迁到石牌天河路533号

从建区到走向繁华

数十年间

天河已实现华丽蝶变

从当初的桑田变为广州的经济龙头

未来的天河与现在相比

又会有哪些新的变化

让我们一起期待